第一条 为了规范居家社区养老服务工作,满足居家老年人的养老服务需求,促进居家社区养老服务健康发展,根据《中华人民共和国老年人权益保障法》、《广西壮族自治区养老服务条例》等法律、法规,结合本市实际,制定本规定。

第二条 本规定适用于本市行政区域内居家社区养老服务及其扶持保障、监督管理等活动。

第三条 居家社区养老服务以家庭为基础、以社区为依托,以基本公共服务、市场化服务和公益互助服务为支撑,为居家老年人提供就近、便捷的高质量养老服务。

第四条 市、县(市、区)人民政府民政部门是本行政区域居家社区养老服务工作的主管部门,负责居家社区养老服务的监督管理和指导推进工作。

市、县(市、区)人民政府发展和改革、财政、人力资源和社会保障、自然资源、住房和城乡建设、农业农村、商务、卫生健康、市场监督管理、医疗保障等部门,按照各自职责共同做好居家社区养老服务相关工作。

第五条 发挥居民委员会、村民委员会基层群众性自治组织作用,教育、引导、推动居民、村民依法履行赡养、扶养义务,反映居家老年人养老服务需求,推进邻里互助、亲友相助等互助式养老服务。

第六条 市人民政府应当推进居家社区养老服务领域信息化建设,推动养老服务信息与医疗卫生、社会保障、社会救助等信息资源共享;整合养老服务需求和养老服务资源供给,及时公布养老服务政策和居家社区养老服务设施名录、服务机构和服务项目等信息,提供政策咨询、办理流程指引、供需对接、预约支付、服务质量评价等服务。

市、县(市、区)人民政府及其有关部门应当支持智慧养老设备和软件产品的开发和应用,促进供需对接,为老年人提供紧急呼叫、应急救援、健康医疗、服务预约、远程安全监测等服务。

第七条 市、县(市、区)人民政府民政部门编制养老服务设施布局规划时,应当按照集中和分散兼顾、独立和混合使用并重的原则,因地制宜布局居家社区养老服务设施,提高养老服务设施使用效率。

第八条 县(市、区)人民政府应当发展乡镇(街道)区域养老服务中心或者为老服务综合体,推进社区养老服务站点建设和农村互助养老服务设施建设,整合社区综合服务设施、社会公共服务设施、社会福利设施等现有设施,统筹各类资源为居家老年人提供托养、康复护理、膳食供应等养老服务,开展适合老年人的文化娱乐、体育健身、交流互助等活动。

第九条 市、县(市、区)人民政府自然资源部门组织实施供地计划时,根据养老服务设施布局规划,可以将符合条件的零星地块优先用于建设居家社区养老服务设施。

符合国土空间规划和用途管制要求的集体经营性建设用地,可以按照集体经营性建设用地的有关规定用于居家社区养老服务设施建设。支持农村集体经济组织依法使用本集体经济组织所有的建设用地自建,或者以建设用地使用权入股、联营等方式与其他社会力量共同建设居家社区养老服务设施。

第十条 新建住宅小区应当按照规划要求以及每一百户不低于三十平方米且单处不少于三百平方米的标准,配套建设养老服务设施。配套建设的养老服务设施经验收合格后,县(市、区)人民政府民政部门应当及时接收并依法办理不动产权属登记,按照规划用途管理使用。

已建成住宅小区没有配套养老服务设施或者配套养老服务设施的配置未达到每一百户不低于二十平方米且单处不少于二百平方米标准的,所在地的县(市、区)人民政府应当结合实际情况制定实施计划、明确进度要求,采取新建、改建、购置、置换、租赁等方式予以配置。占地面积较小或者居住户数较少的多个住宅小区可以统筹规划、集中配置养老服务设施。

配套建设的养老服务设施应当符合国家、自治区和南宁市相关建设标准、技术规范和要求。

市人民政府民政部门应当加强对县(市、区)人民政府民政部门管理使用养老服务设施情况的监督检查,发现闲置、违规使用等情况的,应当及时纠正,并依法处理。

第十一条 鼓励和支持养老服务机构通过依法运营居家社区养老服务设施、开展嵌入式养老服务、设置家庭养老床位、提供上门服务等方式为居家老年人提供养老服务。

县(市、区)人民政府民政部门可以采取公建民营、委托管理等多种方式,将养老服务设施无偿或者低收费提供给养老服务机构运营管理;或者对符合条件的养老服务机构给予建设、运营补贴。具体办法由市人民政府另行制定。

市人民政府民政部门应当建立居家社区养老服务质量评估制度。市、县(市、区)人民政府民政部门应当定期开展或者委托第三方专业机构开展养老服务机构服务质量评估,评估结果向社会公开,并作为政府购买服务、给予相关补贴和分类管理的依据。

第十二条 市、县(市、区)人民政府卫生健康、民政、医疗保障部门应当依职责推动医疗卫生、医疗保障服务向社区、家庭延伸,完善基层医疗卫生服务网络,指导承担基本公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构为居家老年人提供下列服务:

(一)建立个人健康档案,开展健康咨询、疾病预防、慢性病管理、心理健康等公共卫生服务,开展自救和自我保健等健康指导;

(二)开展家庭医生签约服务,为签约老年人提供慢性病连续处方服务,实施慢性病跟踪防治管理,为行动不便的老年人提供上门巡诊和家庭病床服务;

(三)与提供居家社区养老服务的养老服务机构签约合作,在养老服务机构内提供医疗服务;

(四)结合实际为居家老年人提供的其他医疗卫生服务。

第十三条 医疗卫生机构应当通过开通预约就诊绿色通道、提供线上线下相结合的就医服务等方式,为居家老年人提供医疗巡诊、健康管理、保健咨询、用药指导、急诊急救等服务。

鼓励和支持有条件的各类医疗卫生机构为居家老年人提供上门诊疗、护理等服务,通过开展家庭医生签约服务等形式参与家庭病床服务。市、县(市、区)人民政府医疗保障、卫生健康、财政等部门应当按照规定落实家庭医生签约服务费支付责任。

第十四条 市、县(市、区)人民政府应当制定措施促进医养结合发展,鼓励和支持医疗卫生机构与养老服务机构通过建设医疗养老联合体等方式,整合医疗、康复、养老和护理资源,为居家老年人提供治疗期住院、康复期护理、稳定期生活照料以及安宁疗护等一体化的医疗、康复和养老护理服务。

市、县(市、区)人民政府卫生健康、民政等部门应当探索建立医疗卫生机构与养老服务机构之间规范转换机制。

第十五条 市、县(市、区)人民政府应当健全预防、改善和延缓老年认知症工作机制,普及老年认知症早期社区筛查服务,培育专业照护机构,完善转介服务机制。

第十六条 市、县(市、区)人民政府应当以满足居家生活照料、起居行动、康复护理等需求为重点,采取政府补贴、引导企业参与等方式,为纳入分散特困供养、城乡低保对象等经济困难的失能、高龄、残疾等老年人家庭,实施无障碍设施改造、居家适老化改造、家庭养老床位建设。

第十七条 市、县(市、区)人民政府应当推进老年助餐服务业发展,根据辖区内老年人口规模、助餐服务需求、服务半径等因素建设老年助餐服务点,引导餐饮、物业服务、物流等企业开展老年助餐服务,统筹资源为居家老年人提供方便可及、经济实惠、安全可靠的助餐服务。

市、县(市、区)人民政府应当推动发展社区助浴点、流动助浴车、入户助浴等老年助浴服务,培育专业化、连锁化助浴机构,为有需求的居家老年人提供专业、便捷的助浴服务。

第十八条 市人民政府推行长期护理保险制度,为符合条件的失能老年人的基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理提供资金和服务保障。

推动老年人意外伤害保险工作,探索实施对经济困难老年人投保意外伤害保险给予适当补助。

第十九条 市、县(市、区)人民政府人力资源和社会保障部门应当将居家社区养老服务相关的职业(工种)纳入重点鼓励培育技能人才职业(工种)目录,鼓励、引导居家养老服务就业。支持和鼓励居家社区养老服务人员参加养老护理员等相关工种职业技能培训、职业技能等级评价,获取相应职业技能等级证书。支持和鼓励符合条件的企业、职业(技工)学校、社会组织等依法开展居家养老护理人才职业技能等级评价。

支持和鼓励培训机构开发养老服务类培训项目,依托养老服务机构、医疗卫生机构设立实习培训基地,培养居家社区养老服务专业人才。

市、县(市、区)人民政府民政部门应当组织有关社会组织、红十字会等为老年人家庭照护者提供养老照护、应急救护知识技能等培训。

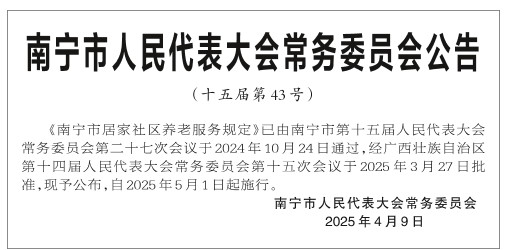

第二十条 本规定自2025年5月1日起施行。

| 幸福老年养老网 www.xingfulaonian.com |

作者: 文章来源: 南宁日报

版权声明:本文的版权归原作者所有,不代表幸福老年养老网观点和立场。

本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 shayyl@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。